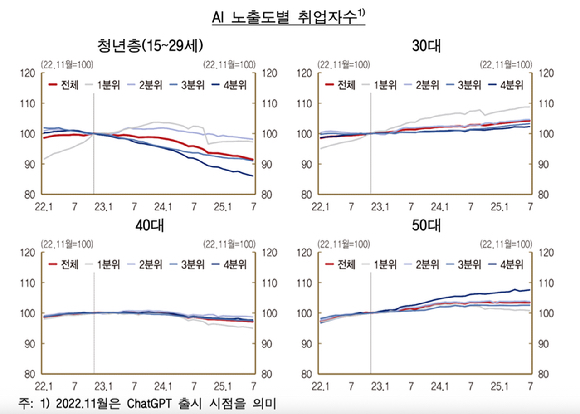

[아이뉴스24 신수정 기자] 최근 3년간 청년층 고용 감소는 기존 업무를 인공지능(AI)으로 대체하면서 생긴 것으로 확인됐다. 같은 기간 50대 일자리는 늘어 연공 편향(seniority-biased) 현상도 나타났다.

30일 한국은행의 'AI 확산과 청년 고용 위축' 이슈노트에 따르면, 지난 3년간 줄어든 청년층(15~29세) 일자리 21만 1000개 중 20만 8000개가 AI에 많이 노출된 업종인 것으로 확인됐다.

컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합업, 서적 등 출판업, 법률 등 전문 서비스업, 자료 처리 등 정보 서비스업에서 두드러졌다. 챗지피티(ChatGPT) 출시 이후 이들 업종의 청년 고용은 각각 11.2%, 20.4%, 8.8%, 23.8% 줄었다.

한은은 AI가 청년층 고용에 더 큰 충격을 주는 이유는 이들이 교과서적인 정형 업무를 많이 수행하기 때문이라고 설명했다.

가계조사 분석 결과, 생성형 AI 활용 이후 업무시간 감소율은 경력 5년 이하에서 4%로 가장 컸다. 석사(7.6%)·4년제 대졸(5.0%) 근로자의 시간 감소율도 높아, 중상위 학력층의 대체 위험이 큰 것으로 나타났다.

50대 일자리는 같은 기간 20만 9000개 늘었는데, 14만 6000개가 역시 AI 고노출 업종이었다.

한은은 "AI 확산 초기에 주니어 고용이 줄고 시니어 고용이 늘어나는 연공 편향(seniority-biased) 기술변화가 뚜렷하다"며 "AI가 경력이 적은 청년층의 정형화된 업무를 쉽게 대체하고, 경험 기반의 암묵지(暗默知)나 사회적 기술이 필요한 업무에선 오히려 보완적으로 작동한다"고 설명했다. 암묵지는 학습과 경험을 통해 개인에게 체화(體化)되어 있지만, 말이나 글 등의 형식을 갖춰 표현할 수 없는 지식을 말한다.

다만, 한은은 AI 확산 초기에 나타난 청년 고용 위축이 앞으로도 지속할지는 불확실하다고 평가했다.

한은은 "단기적으론 기술변화에 따른 불확실성 확대와 비용 절감 유인이 신규 채용 축소로 이어질 수 있으나, 장기적으론 기업의 미래 인재 파이프라인이 악화할 수 있다"며 "기업도 인력 축소보다는 AI와 협업하는 인재 양성·AI 협업 체계 구축으로 지속 가능한 전략을 모색할 가능성이 높다"고 말했다.

한은은 "AI 활용 역량 강화를 위한 교육 프로그램 확대, 공공 데이터 접근성 제고, 포용적 창업 생태계 조성을 통해 청년층이 AI 확산기에 더 능동적으로 적응하고 새로운 산업 기회를 모색하도록 지원할 필요가 있다"고 제언했다.

한편, AI 고노출 업종과 저노출 업종 간 실질임금 격차는 뚜렷하지 않은 것으로 나타났다. 한은은 "임금보다 고용조정이 먼저 일어나고 있다"며 "임금의 경직성 때문이거나, 남은 근로자들의 생산성 향상으로 평균임금 하락이 상쇄된 결과일 수 있다"고 설명했다.

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기