종합부동산세(이하 ‘종부세’)는 개인도 내고 법인도 낸다. 주택에 대해서도 내고 토지에 대해서도 낸다. 주택을 여러 채 보유해서 집값 폭등을 초래하는 투기자들에게 세금을 부과하는 것, 투자금과 유보금으로 전국의 토지를 사들이는 기업과 법인에 세금을 부과하는 것은 타당하다. 종부세가 없으면, 우리 세대와 미래 세대의 ‘내 집 마련’은 더욱 힘들어질 것이다.

하지만, 1주택자와 다주택자를 구분해야 한다.

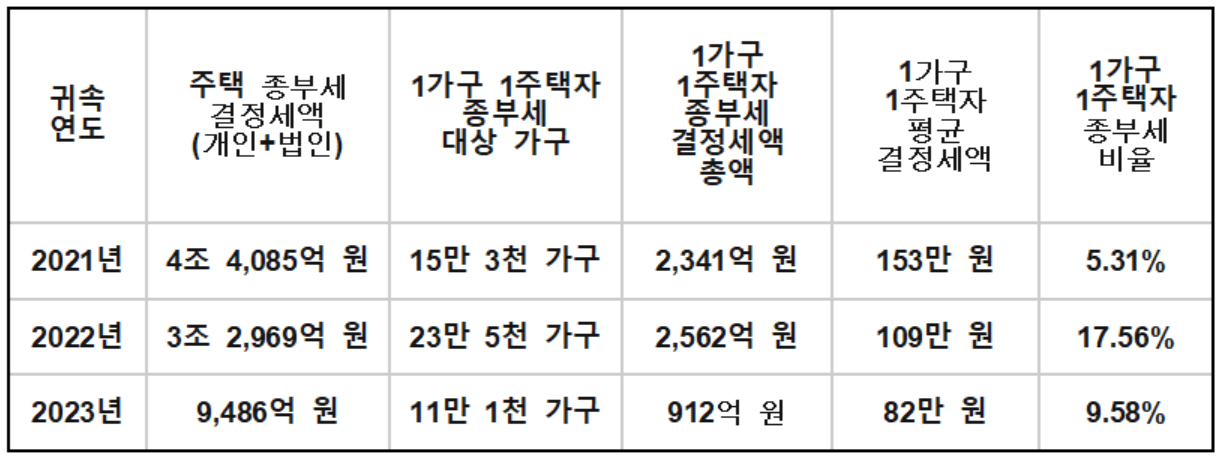

2023년 종부세 주택분 결정세액 총 9,523억 원 중, 1가구 1주택자 종부세는 912억 6,700만 원으로 전체 종부세의 9.5% 수준이다. 1천 억 원도 안 되는 1가구 1주택자 종부세를 폐지하자고 제안한다. 600조 원이 넘는 대한민국 1년 예산을 생각하면 912억 원 종부세가 세수 확보에도 큰 도움이 안 된다.

한 번 만들어진 세금은 쉽게 사라지지 않는다

부동산 관련 세제는 매우 복잡하다. 매수 · 보유 · 매도 세 가지로 구분되는 부동산 관련 세금은 가구당 주택수 · 보유기간 · 소득수준 · 주택 위치 및 종류 · 주택 공시 가격 및 시장 가격 · 가구주 연령 · 상속 여부 등, 수 많은 조건을 더하고 빼야 계산 가능하다. 미국과 유럽의 거래세는 이렇고 보유세는 이렇다는 얘기는 큰 의미가 없다. 종부세를 높이자는 쪽이든 낮추자는 쪽이든 각자 자신의 주장에 걸맞은 사례만 같다 붙일 뿐이라는 것을 대부분 사람들은 알고 있다.

어떤 정당이 집권하든, 한 번 걷기 시작한 세금을 줄이거나 없애는 것에는 인색하다. 정부와 정당은 세금을 어떻게 유리한 방향으로 또는 효율적 방식으로 사용할까에 주로 관심을 둔다. 특히 부동산 급등기나 급락기가 아니라면 종부세 논쟁을 더욱 꺼린다.

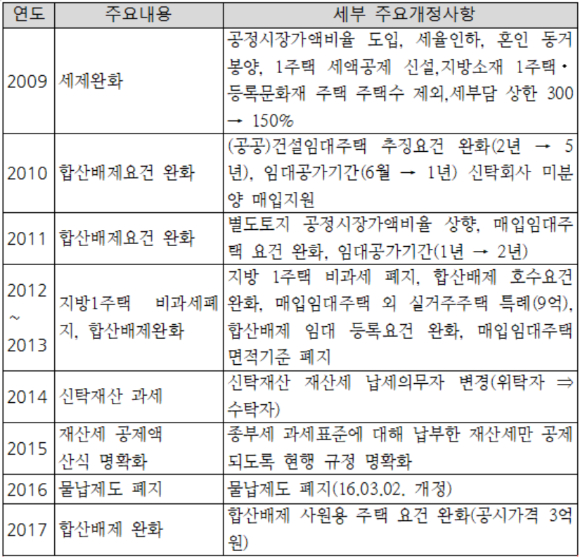

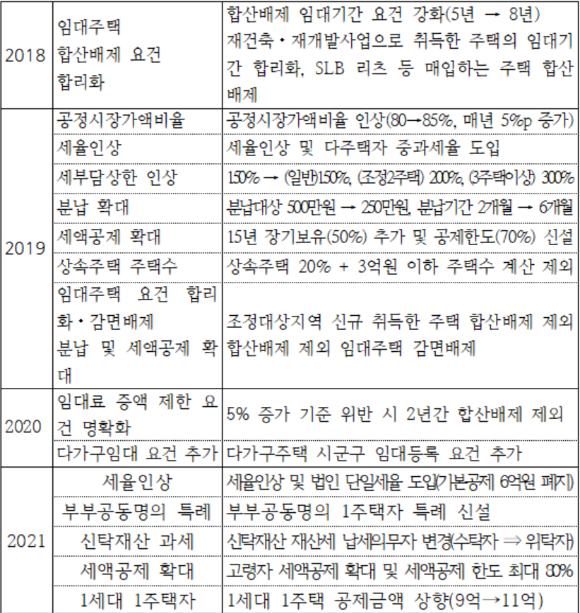

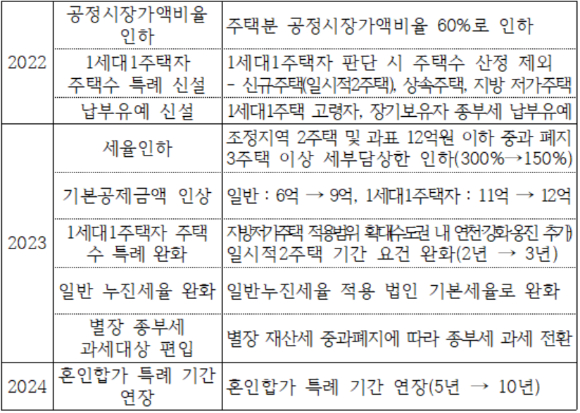

부동산 투기를 억제하기 위해 2005년에 도입된 종부세는 수많은 정권을 거치면서 다양한 세제 완화 대책이 추가되었다. (칼럼 마지막 표* 참조) 하지만 종부세 총액은 계속 늘어나 2021년 종부세 주택분 총액은 4조 4천억 원으로 정점을 찍었다. 2021년 1세대 1주택 공제금액이 공시가격 9억 원에서 11억 원으로 상향되었고, 2022년 에는 다시 12억 원으로 상향되었기에, 2023년 종부세 주택분 총액은 급격히 줄어들었다. 18년 만에 종부세 대상 주택 가격이 상향되는 과정은 쉽지 않았다. 문재인 정부 시절, 송영길 민주당 대표는 이를 의원총회 안건으로 채택했고, 민주당 의원들은 찬성 측 반대 측 각 3인씩 프레젠테이션 토론을 벌였다. 의원총회 토론 후 민주당 소속 국회의원들은 모바일 투표를 통해 당론을 정했고, 그 결과 종부세 대상 주택 가격이 대폭 상향된 것이다.

세금이 많고 적고 문제가 아니다

필자가 보유하고 있는 10년 넘은 중형차 보유세는 50만 원이다. 공시가격 15억 원 아파트 종부세가 자동차 세금 수준과 비슷한데 그것도 내기 아깝냐는 의견도 있다. 본 칼럼 서두에 ‘부동산 투기를 막기 위해 종부세를 도입’했다고 전제한 것을 상기시켜 드린다. 그리고, 1가구 1주택자는 부동산 투기는 무관하다고 말씀드린다. 똑똑한 1채든 강남 또는 분당 아파트든 1가구 1주택자로서 부동산 투기자는 아니라고 말씀드린다. 주택 가격은 다른 재화 가격과 마찬가지로 수요와 공급의 원칙에서 움직일 뿐이다. 1주택자는 매년 발부되는 종부세 고지서를 보며, 불공정하고 불공평하다고 생각한다. 그들에게 ‘대출을 받거나 집을 팔아서 종부세를 내면 될 것’이라는 얘기는 일종의 조롱이다.

종부세 대상이 아닌 공시가 12억 원 미만 주택 보유자와 주택 보유 예정자(희망자)들도 종부세에 관한 관심은 매우 크다. 내 재산이 아직 많지 않지만, 내 주택이 아직 가격이 낮지만, 내 재산과 내 주택만큼은 더 오를 것이라는 기대를 품는 것은 이심전심이다.

종합적인 세제 개편, 단순한 세금 정책

부동산, 주식, 가상자산 등에 대한 종합적인 세제 개편은 필요하다. 부동산 매수 · 보유 · 매도 · 상속 등에 종합적인 세금 제도 수립이 필요하다. 하지만, 정부는 국민에게 종부세에 대한 단순한 정책 메시지를 제시해야 한다.

“1가구 1주택은 문제 없다. 다만, 부동산 투기는 문제 있다” 이런 단순하고 명료한 메시지가 필요하다.

“Simple is the best”

서울대학교 인문대학 독어독문학과를 졸업한 후, 코스닥 기업에서 프로그래머로 활동한 뒤 외국계 이동통신 기업에서 사업 개발을 담당했다. 40세부터 문화창업플래너 창업교육 과정을 거쳐, 어르신 책과 잡지를 만드는 사회적기업을 창업했다. 서울 성동구에서 커피숍을 창업하며 지역 활동을 하다 제21대·제22대 국회 정무위원회 보좌관으로 근무했다. 국회에서 금융·공정·보훈·가상자산 등에 대한 정책과 법안을 담당했고, 현재는 성동장원(주) 및 신성장연구소 대표로 활동하고 있다.

※본 칼럼은 필자 개인 의견이며, 외부 필진 기고는 본지 편집 방향과 다를 수 있습니다.

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기